清晨8點的21700電池生產線,胡青青手里拿著員工排班表,對著對講機叮囑:“小張那組今天加兩個人手,把昨天的積壓訂單清掉,抽檢頻率提一檔。”這個工段長,10年前還是制衣廠流水線上的女工。“誰能想到,生了三個娃,還能管理團隊?”她低頭在質檢單上簽字,筆尖劃過紙面的聲響,混著機器的嗡鳴,像首屬于女性的奮斗歌。

#01 產房到車間,政策托舉她的"雙重身份"

疫情期間,剛查出懷老三時,胡青青攥著產檢單在車間外徘徊。“前兩個娃還小,又要上夜班,哪敢再生?”是領導的一句話讓她定了心:“放心生,廠里給你調崗,產檢假、哺乳假、育兒假都按制度來。”

在遠東,“承諾生育三孩及以上優先”從不只是句口號。懷孕7個月時,車間特意把她從夜班調到白班;產前檢查算正常出勤,工資一分不少;產后返崗,工位旁多了張折疊床,方便午休。“每天都有哺乳假,夠我回家給老三喂頓奶再回來。”她笑著說,老三的奶粉錢,剛好能被公司的三孩補貼覆蓋,等上了學還能覆蓋學費,減少家庭壓力。

#02 從學徒到工段長,她把"細心"磨成管理力

10年前剛進遠東時,胡青青連7號電池與5號電池都分不清,更別說生產電池了。“師傅站在旁邊,手把手教學。”現在,她帶徒弟也用這招。

女性的細膩,成了她管理的“秘密武器”。“誰說女人管不好生產?我們連孩子都能管好,還怕管不好流水線?”剛做管理時,大家不服安排。胡青青請教上級,學會按年齡、性格溝通:跟年輕人說省事兒,跟大姐們說體面。果然事半功倍,她悟到溝通得因人而異,而后來在管理崗越做越順利。

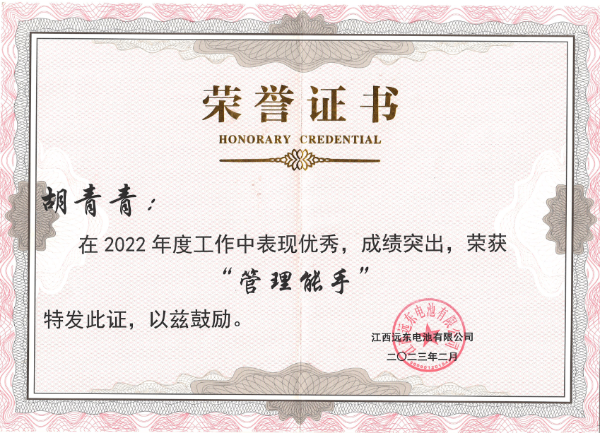

“優秀管理者”的榮譽獎狀掛在家里最顯眼處。“這份認可,離不開公司對女性管理人才的培養——從基層學徒到工段長,每一步都有培訓支持”。有人問她秘訣,她指著流水線:“男同事拼速度,我們拼細心。上道工序多瞅一眼,下道工序就少些麻煩。”去年車間質量合格率大大提升,背后是她帶著團隊一起努力的結果。

#03 夜班燈下的平衡術,家庭事業不是單選題

晚上8點,胡青青換好工裝準備上夜班。手機里彈出老公發來的視頻:老三舉著畫筆畫了個“媽媽”,歪歪扭扭的線條旁寫著“加油”。“半個月翻一次班,剛開始白天睡不著,現在練就了‘秒睡’本事。”她笑著說,老公在附近上班,老人幫忙帶孩子,家庭成了她堅強的后盾。

從制衣女工到工段長,從二孩媽媽到三孩母親,她用10年證明:女性的成長從無上限,只要有合適的土壤,就能長出意想不到的模樣。而遠東,正是那片愿意靜待花開的土地。

在遠東,像胡青青這樣的故事還有很多。“女性優先”的找聘政策背后,是“讓每個女性都能綻放光芒”的承諾:產假里的工資單、辦公區的哺乳室、管理崗上的培養計劃……這些細節織成一張網,托舉著女性在家庭與事業間從容行走。

上一篇:

下一篇: